PROF. DOTT. LUIGI STEFANACHI

LA DIREZIONE DELL'OPIS

Gli inizi e la proficua collaborazione con l’istituzione

Gli

anni trascorsi nelle sedi universitarie di Cagliari, Siena e Napoli furono

completamente dedicati allo studio della neuropsichiatria e all’apprendimento

culturale, ma nello Stefanachi viva è stata sempre la nostalgia verso il

Salento natio. Tra le proiezioni professionali del futuro, spesso affiorava

l’idea di poter un giorno dirigere l’Ospedale Psichiatrico di Lecce. Pertanto

Stefanachi seguiva sempre con vivo interesse ciò che accadeva nel nosocomio

salentino.

Gli

anni trascorsi nelle sedi universitarie di Cagliari, Siena e Napoli furono

completamente dedicati allo studio della neuropsichiatria e all’apprendimento

culturale, ma nello Stefanachi viva è stata sempre la nostalgia verso il

Salento natio. Tra le proiezioni professionali del futuro, spesso affiorava

l’idea di poter un giorno dirigere l’Ospedale Psichiatrico di Lecce. Pertanto

Stefanachi seguiva sempre con vivo interesse ciò che accadeva nel nosocomio

salentino.

Il suo obiettivo fu raggiunto il 2 gennaio 1967, quando si presentò nell’Ospedale Psichiatrico Interprovinciale Salentino (O.P.I.S.) per occupare il posto di direttore, vinto con concorso.

Fu accolto molto cordialmente dal Prof. Egidio Grasso, presidente della Provincia di Lecce e, in virtù dello statuto consortile delle tre province salentine, presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’Opis, dal professore Luigi Tarricone, consigliere delegato del Consorzio, e dal ragioniere Giuseppe D’Amuri, segretario generale, che da decenni occupava la carica con zelo e largo consenso.

Gli fu presentato il corpo sanitario, costituito dal vice-direttore Cosimo De Masi, da tre liberi docenti e primari in psichiatria Rodolfo Belsanti, Vincenzo Catalano, Clelia Fiore; dal primario Vito De Pascalis, dagli assistenti, specialisti in psichiatria, in neurologia o in neuropsichiatria Ugo Cantoro, Bianca Rosa Gelli, Michele De Crescenzo, Oronzo Patarnello, Giuseppe Marti e Virgilio Di Sansebastiano, specialista in malattie del ricambio.

Il professore Stefanachi ringraziò in quella sede i presenti per la cordiale accoglienza, ed al presidente ed al consigliere delegato chiese che i necessari incontri per risolvere i più importanti problemi fossero fissati dopo qualche settimana, al fine di conoscere le attuali condizioni dell’Ospedale in ogni settore.

Il saluto finale del presidente fu costituito dallo stimolo verso tutti i presenti alla collaborazione e all’impegno nei riguardi dei ricoverati in sovraffollamento, oltre che all’obiettivo di migliorare in campo locale e nazionale il prestigio del nosocomio salentino.

Per statuto, la gestione dell’Opis era affidata al Consiglio

composto dal presidente della Provincia di Lecce, presidente di diritto,

professore Egidio Grasso; dal consigliere delegato, componente dell’Amministrazione

provinciale di Lecce, professore Luigi Tarricone; dal presidente

dell’Amministrazione provinciale di Taranto professore Nicola Lazzaro; dal

presidente dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, avvocato Vincenzo

Palma; da un componente dell’Amministrazione provinciale di Lecce, professore

Alessandro Albanese; da un componente dell’Amministrazione provinciale di

Brindisi, dottore Donato Sturdà; da un componente dell’Amministrazione

provinciale di Taranto, professore Mariano Quartararo.

Ciò a norma dell’art. 4 che si riporta testualmente: “Il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario e l’alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ed è responsabile dell’andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge nei limiti delle sue attribuzioni. Esercita pure il potere disciplinare…

Alle sedute della deputazione provinciale o delle commissioni e consigli amministrativi, nelle quali debbansi trattare materie tecnico-sanitarie, il direttore del manicomio interverrà con voto consultivo”.

La necessità di illustrare il compito e le responsabilità della figura direttoriale in un ospedale psichiatrico, giustifica quindi quanto in seguito verrà esposto per documentare ciò che si è verificato nell’Opis con la direzione di Stefanachi, ovviamente a chi non conosce le problematiche di questa particolare branca della medicina.

Nelle prime riunioni del consiglio di amministrazione, il nuovo direttore fece il punto sulle condizioni di vita e patologiche dei 1.282 degenti (738 uomini e 544 donne, circa il doppio della capienza), sui trattamenti terapeutici, sul numero dei sanitari che prestavano servizio in ospedale e con le assistenti sociali negli ambulatori di igiene mentale, scelti nelle tre province e sul numero degli infermieri e dei tecnici.

Dei sei grossi reparti ubicati lungo un viale di pini secolari, quattro erano occupati da uomini e due da donne, e in un reparto distaccato avente funzione di infermeria c’erano lavori in corso per la costruzione di un piano superiore. Vicino al cancello di ingresso, di fronte alla portineria, vi era un reparto costituito da un solo piano denominato “Villa Salento”, costruito nel 1934, con stanze a due o tre letti, destinato a paganti affetti da malattie psichiatriche o neurologiche.

Le condizioni dei grossi Ospedali psichiatrici italiani, fondati da circa un secolo, all’epoca erano piuttosto deleterie nell’edilizia e nella loro manutenzione: quelle dell’Opis non facevano eccezione, per cui l’impressione generale non fu soddisfacente.

Ma ciò che maggiormente preoccupò il nuovo direttore fu il constatare, specie nel secondo uomini, l’assoluta mancanza di qualunque forma di manutenzione e di ammodernamento.

L’assenza del reparto di osservazione

Tra i reparti, Stefanachi con grande meraviglia non trovò quello di osservazione sia per uomini che per donne, che fu imposto dalla stessa Legge del 1904 art. 2 comma 2: “...Ogni manicomio dovrà avere un locale distinto e separato per accogliere i ricoverati in via provvisoria…”.

Nell’Opis il reparto di osservazione era incluso per gli uomini e

per le donne rispettivamente nel primo reparto uomini e nel primo reparto donne.

Il periodo di osservazione era indispensabile sia per identificare

all’ingresso i portatori di malattie infettive-contagiose, sia per impedire che

il brusco incontro e la convivenza degli psicotici acuti con i cronici rendesse

difficoltosa l’osservazione e la diagnosi definitiva, sia per evitare che

individui regolarmente ricoverati soltanto per  turbe

comportamentali personologiche, dimissibili per “non constatata malattia

mentale”, fossero sottoposti a condizioni stressanti.

turbe

comportamentali personologiche, dimissibili per “non constatata malattia

mentale”, fossero sottoposti a condizioni stressanti.

Quest’ultima evenienza, indubbiamente scabrosa, fu vissuta proprio nell’Opis, tra gli altri, da due personaggi di rilevanza nazionale, Carmelo Bene e Giò Stajano.

Carmelo Bene, ventiduenne nel 1959, fu ricoverato con le modalità prescritte dalla legge, in quanto ritenuto, soprattutto dai familiari, ammalato di mente per turbe comportamentali: il motivo scatenante fu un colpo di fulmine che Bene ebbe per Giuliana, conosciuta a Roma durante una replica di “Caligola”, e che voleva presto sposare, nonostante la precaria situazione economica di entrambi e l’età maggiore di lei di sei anni.

Fu dimesso dallo pseudo-reparto di osservazione, facente parte del primo uomini, dopo dodici giorni di degenza notevolmente traumatizzante, pur avendo ricevuto un trattamento particolare, da lui descritto a pag. 102 e seguenti nel libro intervista di G. Dotto “Vita di Carmelo Bene”, Bompiani, 1998.

Meno stressante fu, invece, l’esperienza di Giò Stajano, quando nel gennaio 1969 fu ricoverato regolarmente a “Villa Salento”, reparto paganti, per marcate irregolarità comportamentali derivanti dall’abuso di alcolici in seguito ad un’inattesa delusione amorosa da un compagno. Stefanachi lo dimise, dopo giorni di disintossicazione e sedazione, non avendo rilevato malattia mentale. Ciò è riportato dallo stesso Stajano a pag. 122 nel libro “La mia vita scandalosa”, Sperling & Kupfer Editori, 1992.

Stefanachi non riuscì a comprendere la mancanza di tale reparto di osservazione, proprio perchè l’Opis era stato amministrato in precedenza da autorità politiche ancora ricordate per cultura e dedizione al dovere, ed era stato diretto da psichiatri (Giovanni Libertini, Salvatore Gullotta, Umberto De Giacomo, Eustachio Zara) considerati di alto valore scientifico e di notevole tecnica manicomiale.

Inoltre nell’art. 8 della stessa Legge viene disposto che: “La vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in casa privata è affidata al Ministro dell’Interno e ai Prefetti. Essa è esercitata in ogni provincia da una commissione composta dal Prefetto, che la presiede, dal medico provinciale e da un medico alienista nominato dal Ministro dell’Interno. Il Ministro deve disporre ispezioni periodiche….”.

Nonostante ciò nelle ispezioni periodiche, effettuate in circa un secolo, non fu mai rilevata l’assenza nell’Opis del reparto di osservazione, indispensabile per aspetti umani e scientifici.

Le richieste di Stefanachi prontamente esaudite: come organizzare una psichiatria organicista, psicologica e sociale

Poiché per un’esatta diagnosi e per la consecutiva completa terapia è necessario che il malato neuropsichiatrico sia studiato nei suoi precedenti anamnestici, nel suo consueto ambiente di vita e di lavoro, nel suo comportamento sociale, sia esaminato in modo esauriente dal punto di vista neurologico, psichico e clinico generale e sia sottoposto a ricerche sussidiarie (biochimiche, elettroencefalografiche, elettrocardiografiche, radiografiche, ecc), il nuovo direttore rivolse le prime richieste al cda:

1.

Assunzione di sanitari, specializzandi o specialisti in neurologia

o psichiatria;

2. Assunzione di altre assistenti sociali, essendo le tre esistenti insufficienti per le problematiche riguardanti i degenti delle tre province consorziate, ricoverati e controllati dopo la dimissione;

3. Realizzazione di una più funzionale “cartella clinica”, particolarmente illustrativa ed adeguata ai progressi della neuropsichiatria;

4. Fornire il servizio sociale di un’idonea “cartella clinica” allo scopo di annotare le problematiche esistenziali di ogni infermo psicotico ricoverato o assistito negli ambulatori delle tre province consorziate;

5. Istituzione del servizio di anestesia, non soltanto per eventuali interventi di rianimazione, quanto per l’importantissima necessità di eseguire l’elettroshock-terapia in narcosi (mediante somministrazione di Pentothal e Succinilcolina), al fine di non determinare durante i minuti di perdita di coscienza contrazioni tonico-cloniche agli arti e quindi evitare eventuali fratture; tale richiesta fu subito esaudita;

6. Acquisto di altri cinque apparecchi per elettroshock;

7. Oltre all’esecuzione sistematica degli esami di laboratorio più comuni sugli infermi ammessi, incremento del periodico controllo biochimico della funzionalità dei vari organi sui lungodegenti, specie se affetti da malattie contagiose o internistiche. Nell’attrezzato laboratorio di analisi cliniche, affidato al tecnico De Donno e al figlio, mancava però la figura del direttore di laboratorio che consentisse l’attuazione di ricerche scientifiche innovative.

8. Incremento dei vari esami radiografici, specie a carico dell’apparato respiratorio (anche con periodiche schermografie collettive), mediante l’attività giornaliera del tecnico Vincenzo Fasiello e la consulenza del radiologo Gennaro Quarta Colosso. Ma il servizio di radiologica dovrebbe essere effettuato con urgenza in stanze poste al piano terra, perchè quelle in uso si trovano stranamente al primo piano, nella zona direttoriale, priva di ascensore: di conseguenza gli infermi non deambulanti per fratture o perchè allettati da patologie internistiche vengono ancora trasportati dagli infermieri in barella con notevoli difficoltà o complicanze.

9. Istituzione di un gabinetto di elettrocardiografia, per agevolare la consulenza settimanale di Elio Bray;

10. Assunzione di un odontoiatra con attività a giorni alterni, in un apposito gabinetto da istituire;

11. Aumento delle prestazioni di consulenza in ogni settore della medicina (internistiche, otorinolaringoiatriche, oculistiche, ortopediche, ostetriche, dermatologiche, urologiche);

12. Miglioramento dell’attrezzatura nella sala chirurgica per piccola chirurgia affidata a M. Greco, coadiuvato da Virgilio Di Sansebastiano, sanitario dell’Opis;

13. Miglioramento del vitto con apposita tabella dietetica;

14. Acquisto di altri test per psicodiagnostica e di libri di psicologia;

15. Aumento, nel bilancio preventivo, della spesa per l’acquisto degli psicofarmaci, perché questi sempre più si imporranno nell’uso a scapito delle vecchie terapie da shock;

16.

Incremento della spesa per la pubblicazione della rivista

trimestrale “Folia Psychiatrica” al fine di renderla più prestigiosa nel

contenuto e nella veste tipografica.

Queste richieste furono accolte dal cda, e molte in breve tempo

effettuate per il vivo interessamento del presidente Provinciale Grasso, del

consigliere delegato  Tarricone

e del segretario generale D’Amuri.

Tarricone

e del segretario generale D’Amuri.

In particolare, per quanto riguarda l’assunzione di altro personale sanitario, consulenti esterni ed assistenti sociali, il primo ad essere contattato, per l’importantissima innovazione terapeutica nell’uso dell’elettroshock, fu l’anestesista Antonio Gismondi che, primario all’Ospedale “Vito Fazzi”, eventualmente sostituito dai suoi collaboratori, iniziò a prestare la sua attività nel 1968 con 365 elettroshock all’anno, numero che poi diminuì per il maggior uso degli psicofarmaci.

Con la qualifica di assistenti straordinari furono assunti sei specializzandi in psichiatria: Antonio De Monte, Vincenzo Papa, Salvatore Sisinni, Raffaele De Giorgi, Giulio Coppola, Renato Malinconico.

Nel 1969 il professore Vincenzo Catalano si dimise per coprire il

posto di primario neurologo all’Ospedale di Galatina. Nello stesso anno si

dimisero anche Sisinni e Coppola perché vincitori di concorso nel reparto di

neurologia rispettivamente a Lecce e a Galatina. Furono allora assunti in

qualità di assistenti straordinari Antonio Calò, Giuseppe Pacione e il

cardiologo Francesco Petralia.

Il servizio di odontoiatria fu affidato a Carlo Maddalo con l’obbligo di prestare la sua opera nei giorni dispari; la consulenza di otorinolaringoiatria a E. Lubelli in due giorni alla settimana.

Da anni il laboratorio di elettroencefalografia era stato gestito dal dottor Ugo Cantoro con la collaborazione del tecnico Antonio Carofano, ma con il nuovo orientamento clinico e sociale sempre più numerose divennero le richieste, interne ed esterne, degli esami elettroencefalografici (circa 1500 ogni anno, con varie attivazioni), per cui quando Carofano ritenne opportuno andare a svolgere la sua attività nell’ospedale civile “Vito Fazzi”, fu sostituito con concorso da Evaristo Mancino; successivamente furono aggiunti Francesco Orondini e Gino Pulli, scelti per particolari attitudini, che nel 1970, divenuti capaci di dare valido rendimento, ebbero la qualifica di tecnici di laboratorio di elettroencefalografia. Al dottor Cantoro seguì il dottore Malinconico e poi il dottore Pacione.

Intanto, assunto il posto di direttore, Stefanachi ricevette una telefonata da parte di una signora che, a condizione di rimanere nell’assoluto anonimato, voleva donare all’ospedale un apparecchio, avente effetto benefico sull’evoluzione di alcune malattie mentali. Stefanachi, dopo aver pensato, le chiese un elettroencefalografo portatile, in maniera tale da soccorrere, con urgenza, i pazienti difficilmente trasportabili al momento del bisogno, per cui sarebbero stati sottoposti all’esame nel proprio letto. Il riferimento era soprattutto ad epilettici, con crisi di grande male, specie, a volte, addirittura subentranti; pazienti in stato comatoso o portatori di ictus cerebrale. L’apparecchio fu portato in ospedale ma purtroppo, tecnicamente, non dette nel complesso risultati soddisfacenti.

Nel 1971 fu espletato il concorso per direttore del laboratorio di analisi che fu vinto dal chimico Cosimo Colonna.

Per quanto riguarda il servizio sociale, alle tre unità esistenti (Anna Colelli, Annamaria Martano, Giulia Scardia) ne furono aggiunte due appartenenti alle altre due province consorziate: Gina Calamo per Brindisi e Maria Gramegna per Taranto; ciò al fine di vivacizzare i rapporti tra paziente e comunità ospedaliera, paziente e famiglia, paziente e lavoro. In seguito a concorso, tutte e cinque assunsero la qualifica di ruolo. Il servizio sociale ebbe allora come responsabile il dottore Giuseppe Peluso, vincitore di concorso; a lui fu anche affidata la scelta del film da proiettare una o due volte alla settimana nel teatro dell’ospedale.

Nel 1972 la signorina G. Calamo, residente a Brindisi, fu autorizzata a non recarsi giornalmente all’Opis, per potersi occupare maggiormente della provincia di Brindisi e della Colonia Agricola di Latiano che accoglieva circa 50 lungodegenti dediti alle attività agricole. Nella stessa sede l’attività neuropsichiatrica veniva svolta nelle ore pomeridiane dal dottore De Monte, quando libero in Opis dai turni di guardia. L’eventuale pronto soccorso fu affidato al medico del paese C. Franco.

Pertanto si ritenne necessario, a causa dei maggiori impegni del servizio sociale, bandire un concorso per l’assunzione di altre due assistenti, che nel 1973 fu vinto da Francesca Dell’Anna e da Annamaria Quinto.

Di conseguenza, avendo dato ad ogni assistente sociale la possibilità di operare in un campo di azione circoscritto, l’assistenza agli infermi ed il rapporto con le rispettive famiglie migliorò notevolmente, favorendo quindi le dimissioni, evitando le riammissioni, e per alcuni infermi agevolando l’inserimento lavorativo.

Maggiori vantaggi si ebbero anche nell’attività extraospedaliera.

Infatti fu garantita per disponibilità la presenza dell’assistente nell’ambito

territoriale di propria competenza sia quando, due volte al mese nel

pomeriggio, il direttore svolgeva la sua attività a Brindisi e a Taranto; sia

quando, due volte al mese nel pomeriggio, i medici assistenti dell’Opis si recavano

a turno negli ambulatori scelti nei più importanti centri delle Province

consorziate (Gallipoli, Maglie, Nardò, S. Pietro Vernotico, Francavilla

Fontana, Ostuni, Manduria, Martina Franca).

All’Opis l’ambulatorio per gli esterni era aperto la mattina del lunedì e del venerdì, molto frequentato anche perchè per anni fatto gestire dalla prof.ssa B. R. Gelli e dall’assistente sociale G. Scardia.

Le prime dimissioni e l’apertura della sede distaccata di Strudà

La nuova gestione attenuò in molti degenti sia i disturbi psicotici sia gli stati d’ansia, ed in alcuni casi determinò la quasi completa remissione della malattia, per cui un maggior numero di pazienti fu in condizioni di poter continuare a casa le terapie farmacologiche, grazie all’interessamento del servizio sociale che assicurava direttore e sanitari del buon grado di accettazione e di validità da parte dei familiari. Nello stesso tempo, tuttavia, aumentò il numero delle ammissioni perché nelle tre province consorziate l’ospedale cominciò ad essere considerato maggiormente idoneo alla cura ed all’assistenza degli infermi.

Pertanto rimase sempre problematico il sovraffollamento dei degenti in padiglioni vetusti, trascurati anche nell’ordinaria manutenzione, non confacenti ai risultati che era possibile ottenere soprattutto mediante i progressi della psicofarmacologia, se attuata adeguatamente.

Oltre alle possibili dimissioni, furono trasferiti in altri Ospedali psichiatrici (compresi quelli giudiziari) 17 degenti (11 uomini, 6 donne).

Ma, per dare ai lungodegenti migliori condizioni esistenziali, gli amministratori consentirono l’uso del moderno complesso edile di proprietà dell’Opis, sito in Strudà (frazione di Vernole, distante circa 10 km dal capoluogo). Pertanto il 20 febbraio del 1967 furono trasferiti 161 uomini.

La direzione del reparto fu affidata al vice direttore De Masi e dopo la sua prematura morte, verificatasi nell’agosto dello stesso anno, a Di Sansebastiano, in qualità di Primario dirigente, coadiuvato da qualche sanitario e da un’assistente sociale. La distanza del reparto dal complesso attivo dell’istituto fu superata grazie al giornaliero servizio logistico, mediante automezzi, che avveniva d’intesa con le suore che ivi alloggiavano, garantendo la ristorazione e la pulizia. I capoinfermieri e gli infermieri furono scelti tra quelli domiciliati a Strudà o nei paesi vicini.

Il pronto soccorso fu affidato, per le ore in cui i sanitari dell’Opis erano assenti, al medico condotto del luogo D. Cannoletta.

Nei primi mesi del 1972, terminati i lavori della sopraelevazione del primo piano dell’infermeria, dotato di ascensore, e di alcune modifiche strutturali apportate al piano terra, al primo piano furono trasferite 60 inferme bisognevoli anche di particolare terapia internistica, ed alcune stanze furono utilizzate per psicotici portatori di malattie infettive.

Del piano inferiore, ampliato il soggiorno interno, la maggior

parte fu adibita per ospitare 45 degenti, mentre nella restante parte fu

organizzato l’occorrente per la consulenza cardiologica, odontoiatrica,

otorinolaringoiatrica e la realizzazione di chirurgia ambulatoriale.

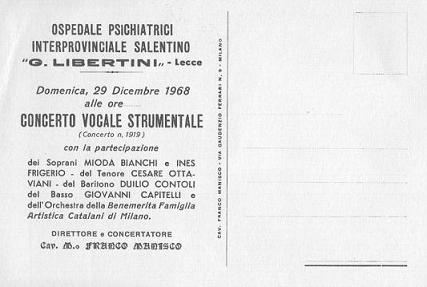

Attività socio-ludoterapiche

Gli

amministratori del Consorzio furono particolarmente sensibili anche alle

richieste del direttore tendenti ad eliminare nei degenti il senso di

segregazione materiale e spirituale.

Gli

amministratori del Consorzio furono particolarmente sensibili anche alle

richieste del direttore tendenti ad eliminare nei degenti il senso di

segregazione materiale e spirituale.

Nello spazio compreso tra il primo reparto donne e quello di medicina, non più occupato dalla coltivazione della verdura, alla quale provvedevano gli infermi a scopo ergoterapico, Stefanachi chiese ed ottenne la realizzazione di un campetto di calcio e la pavimentazione di un largo spazio con comode gradinate, dove gli ammalati potessero fare riabilitazione psico-fisica o assistere alla competizione di gare tra medici, infermieri o dilettanti appositamente invitati.

Ai degenti segnalati dal primario del reparto fu consentito usare

abiti propri; passeggiare lungo i viali dell’Ospedale; recarsi al bar della

cooperativa; partecipare alle feste rionali e soprattutto a quella di

S.Oronzo, patrono della città; trascorrere giorni festivi con i parenti; uscire

per spese necessarie accompagnati dal personale di assistenza.

Regrediti in molti psicotici i sintomi più gravi, fu possibile organizzare in alcuni periodi festivi, come ad esempio il Carnevale, serate danzanti con l’orchestra composta da infermiere e degenti.

Ma particolare entusiasmo suscitarono negli infermi le numerose

gite. Infatti, grande soddisfazione fu vissuta il 10 giugno 1967 dai numerosi

degenti ai quali con due pullman si dette la possibilità di godere delle

bellezze naturali della costa adriatica, di sostare a Leuca e pranzare in un

grande ristorante per poi tornare in ospedale percorrendo la costa ionica. Di

ciò fa fede il ringraziamento rivolto dai gitanti alle autorità amministrative,

a tutti gli organizzatori e accompagnatori.

Meritevoli di menzione sono le gite effettuate a San Cataldo, nel

periodo estivo, con relativo bagno, pur avendo molti pazienti paura dell’acqua

e non sapendo nuotare; a Grottaglie, per far conoscere le ceramiche

caratteristiche del luogo; ad Ostuni e dintorni.

Nel

1969 il direttore ritenne opportuno accompagnare in pullman alla Fiera del

Levante 45 degenti, scelti tra uomini e donne, coadiuvato da quattro

infermieri, dall’assistente sociale Gramegna e da due suore.

Graditissimi furono anche gli spettacoli del circo equestre.

Ogni anno, nel periodo natalizio, il personale di assistenza, con

la collaborazione degli infermi, dava ad ogni reparto un’immagine più gioiosa: venivano

addobbati i corridoi, i refettori, il soggiorno interno ed esterno, dopo aver

allestito l’albero luminoso ed il Presepe. Si creava pertanto una sorta di

proficua competizione tra gli addobbatori.

A tutte queste manifestazioni svagoterapiche realizzate per i

benefici effetti terapeutici i degenti parteciparono non più con le divise

manicomiali ma con abiti propri, e normalmente preparati nell’aspetto estetico

del viso perchè agli uomini provvedevano nei reparti i barbieri asssunti,

mentre per le donne nel primo reparto era stata allestita una completa e

funzionale sala da parruccheria, nella quale l’attività fu espetata per circa

due anni da un’operaia competente fino a quando la parrucchiera divenne

infermiera mediate il corso ed il superamento del relativo esame. Da allora

l’acconciatura dei capelli tornò ad essere eseguita nei vari reparti dal

personale infermieristico e dalle suore, con il disappunto delle ricoverate

che, quando economicamente possibile, si facevano tagliare i capelli da parrucchiere

esterne chiamate dalle suore, come già avveniva per la callista.

Nonostante le sollecitazioni del direttore, la sala di

parruccheria rimase inutilizzata.

Ma come fu possibile trasformare l’Opis in un centro ospedaliero

sempre più dinamico e considerare l’ammalato di mente un nostro simile,

bisognevole di terapia e comprensione umana? Mediante la terapia, e di ciò fa

fede quanto viene riportato nel paragrafo seguente.

Terapia psichiatrica: cenni storici.

Terapia psichiatrica: cenni storici.

A differenza di quanto è

avvenuto nelle altre branche della medicina, il primo atteggiamento dell’uomo

nei confronti della pazzia è stato quello di non riconoscerne il carattere

morboso e di attribuirla invece a forze esterne, al possesso da parte di

spiriti avversi, fantasmi, forze della natura o divinità.

Se

Ippocrate rifiutò recisamente il carattere sovrannaturale delle malattie

mentali, la conferma della sua intuizione arrivò con Antonio Maria Valsalva (1666-1723), il più

illustre anatomo-patologo del settecento, la cui opera fu continuata

magistralmente dal suo allievo Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) che si

soffermò anche sull’autopsia a carico del sistema nervoso non soltanto per

studiarne l’anatomia ma per cercare di individuare un rapporto tra alterazione

meningo-encefalica e malattia mentale.

Mediante

questi risultati anatomopatologici fu il

settecento a far considerare la psichiatria come scienza medica.

Pertanto,

furono gradualmente abbandonati i metodi disumani indescrivibili che

determinavano percosse e movimenti abnormi

multiformi di tutto il corpo degli infermi allo scopo di scuotere al

massimo il sistema nervoso.

In

seguito, con il vasto orientamento scientifico di Filippo Pinel (1755-1826) in

Francia e, contemporaneamente, con gli studi di Vincenzo Chiarugi (1759-1820) a

Firenze nell’Ospedale Bonifacio, si posero le basi della psichiatria moderna.

Nell’ottocento

sorsero le terapie da shock, così denominate perché provocavano uno stato di

incoscienza nel soggetto. Di queste, le prime producevano, con sorveglianza

prolungata da parte del personale paramedico, rispettivamente sonno a

permanenza mediante iniezioni di barbiturici, oppure coma ipoglicemico

(quest’ultima usata fino a poco tempo fa) con graduale somministrazione di

insulina ogni mattina per diverse settimane.

Le

altre erano convulsivanti su base farmacologica (Cardiazol, cloruro di ammonio,

picrotossina, acetilcolina, adrenalina ecc). Tali trattamenti violenti ed

aggressivi, eventualmente pericolosi per l’esistenza, non potevano che essere praticati

in altra sede se non nel manicomio.

Intorno

al 1940 il prof. Ugo Cerletti, direttore della Clinica neuropsichiatrica

dell’Università di Roma, con la sua genialità pensò di trovare un metodo

terapeutico più efficace, meno violento e più rapido dello shock da Cardiazol,

mediante l’elettricità utilizzata a quel tempo nei mattatoi per uccidere gli

animali.

Dopo

aver effettuato, unitamente all’illustre allievo Lucio Bini, la sperimentazione

nei cani e nei maiali e aver valutato la non provocazione sull’encefalo di

effetti dannosi irreversibili, al contrario di quanto rilevato in altre cure da

shock, Cerletti introdusse l’elettroshock.

Esso

consisteva nella provocazione di un accesso epilettico generalizzato della

durata di pochi minuti, determinato da un’adeguata scarica di elettricità,

mediante elettrodi applicati nelle regioni temporali dell’infermo.

In

sintesi, l’elettricità veniva prodotta da un apparecchio usufruibile su

qualunque rete di corrente alternata, contenuto in una cassetta maneggevole,

portabile in qualsiasi ambiente.

Il suo

uso si diffuse negli ospedali psichiatrici in gran parte del mondo.

Sorto

per la cura della schizofrenia, che costituiva l’infermità più frequente, fu

sperimentato a largo raggio anche in altre patologie psichiatriche. Alla fine

si constatò, tuttavia, che l’indicazione preminente era per le sindromi

distimiche ed in particolare per la depressione e per le sindromi confusionali.

In

conclusione la scoperta di Cerletti costituì una nuova epoca nella psichiatria

perché gli indiscutibili vantaggi clinici crearono nella vita degli istituti

psichiatrici un’ efficienza veramente ospedaliera.

Quanto

esposto aiuta a comprendere perché nel XXIII Congresso della Società Italiana

di Psichiatria, tenutosi a Roma dal 18-20 ottobre del 1946, di cui, forse, oggi

pochi psichiatri sono a conoscenza, il prof. Francesco Bonfiglio, direttore

dell’Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà di Roma (Atti

Congressuali pag. 258, Reggio Emilia Poligrafica Reggiana 1948), dopo le

relazioni svolte sulle terapie da shock, auspicò, col plauso di tutti i soci,

il sorgere accanto ad ogni ospedale psichiatrico di un organizzato “Servizio

psichiatrico extra-ospedaliero sociale”, precisandone i compiti:

1. Cura

extra-ospedaliera delle malattie mentali al duplice scopo di: a) diminuire

l’affluenza dei malati nell’ospedale, evitando l’internamento per quelli che

possono essere curati con uguale profitto fuori dall’ospedale; b) aumentare con

le cure precoci la percentuale delle guarigioni dei malati mentali.

2.

Assistenza extra-ospedaliera psichiatrica per i malati dimessi dall’ospedale

non ancora completamente guariti per favorire dimissioni precoci, sfollando gli

ospedali di quei malati che non hanno necessità di cure ospedaliere.

3.

Servizio di pronto soccorso psichiatrico allo scopo di impedire che i malati

possano compiere fuori dall’ospedale atti violenti, intervenendo

tempestivamente alla richieste urgenti.

4.

Servizio di profilassi e d’igiene mentale allo scopo di praticare rigorose e

sistematiche indagini statistiche sui vari fattori che possono essere chiamati

in causa per la genesi delle malattie mentali e agire con tutti i mezzi a

nostra disposizione per prevenirle.

5.

Assistenza sociale ai dimessi dell’ospedale esercitata a mezzo di uno speciale

Patronato provinciale allo scopo di fornire ai dimessi gli aiuti necessari alla

loro risocializzazione e ritorno al lavoro.

In quel

periodo si aspettava che anche le industrie farmaceutiche dessero alla psichiatria,

ormai in fermento di scienza, il loro contributo. Difatti, ciò avvenne nei

primi anni 50 quando furono immessi in commercio il Largactil e la Reserpina

che dettero immediatamente effetti benefici. Usando il nome commerciale del

farmaco capostipite, e non la sua composizione chimica, perché fosse da molti

facilmente identificabile, al Largactil si aggiunsero il Tofranil, il Serenase,

il Valium, il Nootropil, ed altri, che furono classificati in neurolettici –

antidepressivi – ansiolitici – sonniferi – neurotrofici. Questi

caratterizzarono “l’Epoca Farmacologica” della psichiatria e, usati in dosi

adeguate nelle malattie specifiche, trasformarono ogni manicomio in un ambiente

quasi paragonabile a quello degli ospedali ospitanti infermi affetti da altre malattie.

Stefanachi,

nella sua attività professionale e di direttore (a Girifalco e a Lecce), ha

sempre seguito i canoni della psichiatria ufficiale, ritenendo che non si possa

prescindere dall’orientamento organicista, anatomo-clinico e biologico che si avvale

soprattutto dei grandi progressi della neurofisiologia e della

psicofarmacologia, e si integra con la neurologia e come quest’ultima ricerca

le cause organiche della malattia mentale, attraverso strumenti e metodi

utilizzati anche dalle altre discipline medico-biologiche.

Alla

preminente componente biologica, si associa quella psicodinamica che valuta le

manifestazioni psicopatologiche come il prodotto della storia interiore

dell’individuo, composto da avvenimenti psicologici razionali e non, volitivi e

istintivi, in particolare inconsci, e ne rivendica la possibilità di studio con

metodi puramente psicologici.

Ovviamente

è stato possibile dar vita a questo orientamento psicodinamico quando, grazie

al sistema biologico, nei primi anni cinquanta, mediante l’uso degli

psicofarmaci, la patologia mentale non è stata più costituita dai sintomi che

impedivano rapporti relazionali tra medico e paziente. Come si poteva,

pertanto, attuare un rapporto psicoterapico quando, ad esempio, soggetti

autistici si isolavano, spesso accovacciandosi e, alzando la parte posteriore

della giacca, nascondendo il loro volto (segno del cappuccio)? O quando

frequenti e persistenti erano i casi di schizofrenia catatonica e di

negativismo, e all’incoerenza ideativa dello schizofrenico si associavano

allucinazioni o eccitamenti psicomotori tali da richiedere l’uso della camicia

di forza o della terapia convulsivante?

Ecco

perché Stefanachi ritenne opportuno nel 1969 dotare l’Opis della presenza dello

psicologo: le migliorate condizioni psichiche degli infermi mediante la terapia

farmacologica, resero possibili, nell’ambito del cambiamento generale, mirati

approcci psicoanalitici e psicoterapeutici. La vita nei reparti in Opis fu così

trasformata radicalmente: il ripristino delle potenzialità operative, volitive

e affettive di ogni paziente, rese possibile l’instaurarsi di rapporti umani

tra gli stessi infermi e tra infermi e personale parasanitario. In altri

termini, nonostante gli aspetti negativi del sovraffollamento e quelli insiti nell’istituzione

manicomiale stessa, si iniziò a notare la tendenza di tutti a socializzare. Fu

possibile, quindi, lasciare liberi nei viali dell’ospedale pazienti, prima

emarginati, capaci di vivere autonomamente, per poi consentire agli stessi una

partecipazione alla vita sociale extraospedaliera, inizialmente guidati dal

personale di assistenza ed in seguito del tutto indipendenti.

Contemporaneamente divennero più frequenti le attività di svago intra ed extra

ospedaliere.

Successivamente,

stabilizzatosi il benessere psichico, le assistenti sociali riuscirono a

dimettere pazienti quando potevano essere facilmente accolti dai loro nuclei

familiari, o altrimenti inserirli in famiglie abitanti in masserie e dedite

all’agricoltura e all’allevamento del bestiame. Due infermiere decisero di

accogliere nelle proprie abitazioni due degenti dimissibili, con le quali

avevano particolarmente familiarizzato.

L’antipsichiatria

Il termine “antipsichiatria” si

riferisce a concezioni in contrasto con le teorie e le pratiche della

psichiatria ufficiale, che hanno avuto inizio dopo la metà degli anni ‘60 in

Inghilterra e che, diffusesi in gran parte d’Europa, trovarono in Italia come

principale sostenitore Franco Basaglia, direttore dell’Ospedale Psichiatrico di

Gorizia, con circa 500 degenti, fondatore di “Psichiatria Democratica” e autore

de “L’istituzione negata” (Einaudi, 1968).

Per questo movimento

contestatore, sorto su radici fenomenologiche ed esistenzialistiche, la

malattia mentale, pur considerata costituita da sofferenza e da disagio

psicologico, è il risultato di influenze negative dell’ambiente e di

contraddizioni sociali. Pertanto le teorie etiopatogenetiche della psichiatria

biologica non sarebbero ammissibili perché non supportate da prove sufficienti,

e i farmaci, soprattutto quelli neurolettici, mancherebbero di specificità.

All’inutilità degli psicofarmaci, viene associata l’avversione nei riguardi

dell’elettroshock perché disumano e dannoso. Inutili per la riabilitazione dei

soggetti deviati sono considerate anche

le tecniche psicologiche.

Particolare avversione,

inoltre, viene rivolta all’istituzione manicomiale, per cui “Psichiatria

Democratica”, coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione, ha cercato di

convincere l’opinione pubblica della inefficacia del ricovero che, oltre ad

essere controproducente per l’aspetto curativo (psicosi da

istituzionalizzazione), isola i degenti dalla società, mentre individua nella

socializzazione il rimedio per il recupero di un benessere esistenziale.

In sintesi, il notevole

contrasto tra la psichiatria ufficiale e “Psichiatria Democratica” consiste nel

considerare la malattia mentale non come il prodotto di alterazioni encefaliche,

prevalentemente di natura biochimica, e psicologiche, ma come la conseguenza di

contraddizioni della società. Da qui scaturiscono l’irrilevanza delle cure

mediche e l’indiscussa necessità di far vivere il presunto infermo in una

società moderna più aperta.

Un punto di contatto tra la

psichiatria ufficiale e l’antipsichiatria poteva essere considerato il

superamento degli ospedali psichiatrici, perché già nel lontano 1946, 42 anni

dopo la legge del 1904, nel corso del XXIII Congresso della Società Italiana di

Psichiatria, come in precedenza esposto, Bonfiglio auspicò l’attuazione

dell’assistenza psichiatrica extraospedaliera con varie modalità e rispettive

direttive.

Ovviamente gli organicisti sono

stati sempre più prudenti, in quanto evidenziavano l’impossibilità di poter

abolire ospedali psichiatrici contenenti 1500-3500 ricoverati, molti dei quali

non ancora dimissibili, senza il supporto di una nuova legge del tutto

innovativa. Per cui le manifestazioni per abolire gli ospedali psichiatrici

effettuate con una certa teatralità agli inizi degli anni ‘70 a Gorizia (500

degenti) e a Trieste (700 degenti), ed il clamore delle conseguenti aggressive

contestazioni da parte di aderenti a “Psichiatria Democratica”, non sempre in

possesso di competenze specifiche, cui fu dato ampio spazio dai mezzi di

comunicazione politicamente vicini all’associazione, si sarebbero potute

evitare e risolvere con deontologia ed etica professionale.

Provvidenze

per l’assistenza psichiatrica - Legge 18 marzo 1968 n. 431

Da quanto sopra esposto, era

ovviamente necessaria una legge che riconoscesse gli sviluppi della scienza

psichiatrica, rispettasse la dignità dell’ammalato di mente e che abolisse la

legge del 1904: infatti il 18-3-1968 fu emanata la Legge Mariotti n. 431 Provvidenze

sull’assistenza psichiatrica. Essa sorse quindi nel periodo in cui la

psichiatria e la sua assistenza veniva sempre più contestata da Psichiatria

Democratica.

Fu importante l’abolizione

dell’iscrizione del ricovero ospedaliero nel casellario giudiziario (art. 11) e

la possibilità del ricovero volontario e

della trasformazione, su semplice richiesta del malato, del ricovero coatto in

volontario (art. 4); innovativa fu anche

l’istituzione dei centri di igiene mentale a scopo di prevenzione e cura, con

il rispettivo personale addetto quando non dipendeva dal direttore

dell’ospedale psichiatrico (art. 3); inoltre imponeva che gli ospedali

psichiatrici fossero costituiti da due a cinque divisioni, ciascuna delle quali

con non più di 125 posti-letto (art. 1).

Gli ospedali già esistenti

avrebbero dovuto adeguarsi a tale modificazione strutturale e ricettiva entro il termine di cinque anni.

Ciò allo scopo di determinare

gradatamente la riduzione del numero degli infermi in ogni reparto per una

migliore assistenza, e nello stesso tempo abolire il mastodontico manicomio.

Ma l’art. 1 poteva essere

considerato e rispettato nella costruzione di nuovi ospedali psichiatrici; per

quelli esistenti da oltre un secolo, costituiti da complessi edili spesso a due

piani indivisibili per le funzioni richieste, sarebbe stata, invece,

impossibile l’applicazione.

Così a Lecce, essendo i reparti

a due piani e superaffollati, come si sarebbero potuti realizzare lavori

strutturali notevolmente radicali?

Pertanto, sotto questo aspetto,

la Legge non trovò applicazione; sarebbe stato possibile prenderla in

considerazione qualora Brindisi e Taranto con i rispettivi ospedali da tempo

concessi, non fossero state costrette a sospendere i lavori iniziati.

A livello Ministeriale si ritenne

che probabilmente una volta sfollato l’ospedale di Lecce degli ammalati di

Brindisi e Taranto le strutture dell’ospedale di Lecce si sarebbero potute

facilmente adeguare alle esigenze degli ammalati rimasti; oppure si sarebbe

potuto provvedere in un secondo momento alle esigenze della provincia di Lecce

una volta che fossero state soddisfatte le

richieste delle province che non erano dotate di alcun presidio

psichiatrico.

Nonostante ciò, Tarricone nella

prefazione della Relazione Amministrativa e Tecnico-Sanitaria dell’anno

1967-1968 scrisse: “...sto esercitando notevoli pressioni per ottenere lo

stanziamento dei fondi necessari alla costruzione di un nuovo ospedale

psichiatrico della Provincia di Lecce”, poiché molti aspetti strutturali non

erano più assolutamente idonei ad un’umana assistenza.

L’Opis

durante la direzione di Stefanachi (2 GENNAIO 1967 - 30 NOVEMBRE 1973)

Come si evince dal paragrafo

“Le richieste di Stefanachi prontamente esaudite”, quanto ottenuto dal nuovo

direttore per la disponibilità e sensibilità dei componenti del cda consentì di

raggiungere un importante obiettivo: la marcata attenuazione o addirittura la

remissione dei sintomi dei degenti che migliorò la qualità della vita in ogni

reparto, grazie anche al prezioso lavoro dei sanitari aumentati da 10 a 17. A

ciò si aggiunse il contributo delle assistenti sociali (il cui numero passò da

3 a 6), nonché la migliore preparazione degli infermieri, attraverso lo

svolgimento di corsi e la frequente esortazione a trattare con sempre maggiore

umanità i ricoverati.

Pertanto, in molti pazienti si

registrarono una maggiore valutazione dell’io, una più spiccata attenzione

all’aspetto estetico della propria persona, la nascita di valide pulsioni

affettive, una più accentuata capacità di intraprendere relazioni sociali e un

più vivo interesse verso la vita extraospedaliera: con queste premesse, fu

possibile organizzare gite, spettacoli e proiezioni di film.

Mentre per ogni reparto

maschile fu assunto un barbiere, i capelli delle degenti venivano tagliati

dalle suore e da infermiere disponibili. Ciò spinse il direttore a chiedere la

creazione di una saletta di parrucchieria nel primo reparto donne: questa fu

allestita con tale civetteria da essere molto gradita dalle interessate.

Ma quando la parrucchiera

divenne infermiera, gli amministratori non la sostituirono, nonostante le

insistenze del direttore.

Non fu facile, però, ottenere

le modificazioni strutturali indispensabili, perché i vetusti reparti esternamente accusavano il

deterioramento naturale del tempo ed internamente erano costituiti da ampi

locali adatti a custodire un gran numero di occupanti, con evidenti deficienze

di tipo igienico-sanitario. Gli amministratori ritennero opportuno iniziare i lavori

di sopraelevazione del reparto di medicina e di ristrutturazione del piano

inferiore, nonché realizzare nello

spazio compreso tra il primo reparto donne e quello di medicina, non più

occupato dalla coltivazione della verdura alla quale provvedevano infermi a

scopo ergoterapico, un campetto da calcio e la pavimentazione di un largo

spazio con comode gradinate, dove gli ammalati potessero fare riabilitazione

psico-fisica o assistere alla competizione di gare tra medici, infermieri o

dilettanti appositamente invitati.

Comunque il cda nel 1969 non

mancò di apportare miglioramenti nella lavanderia ed in alcuni reparti, come

risulta dal seguente elenco:

1) potenziamento

della centrale termica della lavanderia con applicazione di un nuovo generatore

di vapore e delle attrezzature della lavanderia con montaggio di una lavatrice

a secco, di una lavatrice rovesciabile e di uno strettoio;

2) costruzione

di nuovi impianti per acqua calda al 2° pad. donne, al 3° pad. donne e al 3°

pad. uomini;

3) montaggio

di autoclavi per impianti di acqua potabile ai vari reparti, onde migliorarne

le necessità igieniche;

4) trasformazione

e miglioramento degli impianti di riscaldamento dei vari reparti con

applicazione di apparecchiature automatiche;

5) esecuzione

di lavori di ordinaria manutenzione in alcuni reparti;

6) potenziamento

della rete telefonica interna mediante la sostituzione del centralino e il

rifacimento della rete in tubazioni interrate;

7) potenziamento

dell’intero complesso della Colonia agricola di Latiano, completa di tutti i confort

igienico-sanitari.

Si supponeva che, con la nomina

dei componenti del cda dopo le elezioni provinciali del giugno 1970, molte

carenze esistenti nei reparti già segnalate dal direttore venissero almeno in

gran parte eliminate.

Invece i nuovi amministratori, convinti per concezioni

politiche di poter superare tutte le complesse problematiche esistenti nel

campo dell’assistenza neuropsichiatrica con la costruzione di un nuovo

ospedale, facilmente realizzabile, ritennero opportuno rivolgersi, senza

consultare il direttore, al Prof. Ing. Guido Gigli di Roma, molto apprezzato in

campo nazionale, il quale presentò nel settembre 1971, con la collaborazione

dell’Ing. Elio Martano, consulente dell’Opis, lo “Studio programmatico per

l’organizzazione dei servizi di assistenza psichiatrica e di sanità mentale

della provincia di Lecce”. Tale progetto prevedeva le seguenti strutture:

a) centro di igiene mentale,

con strutture dispensariali a diretto servizio del relativo settore

territoriale e con inserimento nelle “unità sanitarie locali”;

b) ospedali di giorno e di

notte;

c) divisioni psichiatriche,

presso gli ospedali generali provinciali;

d) unità ospedaliera

psichiatrica, articolata in divisioni che dovevano servire i relativi settori,

con non più di 500 posti letto;

e) istituto neuropsichiatrico

infantile;

f) istituto

psico-medico-pedagogico;

g) centro o centri di lavoro

protetto.

Il direttore, di cui non era

stato chiesto il parere consultivo, oltretutto convinto che gli ospedali

psichiatrici sarebbero scomparsi, dopo aver esaminato lo studio programmatico,

espresse giudizio negativo per aver visto inserito nel polimorfo progetto la

costruzione di un’unità ospedaliera psichiatrica, articolata in unità

residenziali di degenza e di cura, non avente un numero maggiore di 500 posti

letto. Per Stefanachi questa costruzione, comunque internamente organizzata,

col tempo avrebbe acquisito le caratteristiche dei vecchi manicomi, facendo il

tornaconto di politici e amministratori, come successe in molti altri ospedali.

In altri termini, il nucleo

fondamentale dell’assistenza psichiatrica avrebbe dovuto essere costituito non

più dall’emarginazione e segregazione dell’infermo, ma dal centro di igiene

mentale ben gestito secondo i canoni della scienza psichiatrica e dotato di una

strutturata organizzazione ambulatoriale periferica, connesso con le divisioni

ospedaliere psichiatriche presso gli ospedali generali.

Inoltre per il direttore

mancava l’inclusione di due stabili, con separazione tra uomini e donne: l’uno,

di circa 50 posti letto, destinato alla cura dei lungodegenti con note

demenziali, privi di alcun familiare e notevolmente indigenti; l’altro, con

circa 40 posti letto, per psicotici in stato di notevole agitazione

psicomotoria e di depressi con forte rischio suicidario. Ovviamente il ricovero

di costoro sarebbe terminato appena

cessata la pericolosità. Questi avrebbero avuto importanza maggiore rispetto

agli ospedali di giorno e di notte che avrebbero tenuto gli infermi sempre in

fase di segregazione.

In conclusione, se l’Ing. Gigli

non avesse proposto nel suo progetto la costruzione avente caratteristiche

manicomiali, Stefanachi avrebbe espresso parere favorevole alla realizzazione

dell’opera, con le modifiche da lui proposte, pur ritenendo in quel particolare

periodo difficilmente ottenibile l’autorizzazione ministeriale. In tal caso

Stefanachi sarebbe stato molto gratificato nel vedere nei primi anni’70, nella

provincia dov’è nato, un complesso strutturale, unico in Italia, in sintonia

con l’assistenza psichiatrica moderna organicista, psicologica e sociale.

Intanto nell’Opis, gli infermi

che avevano ottenuto un soddisfacente benessere psicofisico, vivevano di giorno

con soddisfazione fuori dalla struttura, mentre nei reparti erano costretti a

vivere nelle solite condizioni disumane.

In particolare, i reparti donne

erano meno usurati e danneggiati per l’attitudine alla pulizia e all’ordine

insite nel sesso femminile e per la presenza giornaliera delle suore di Ivrea,

che alloggiavano nel nosocomio e svolgevano funzioni di caposala per

competenza, sollecitando maggiore richiesta di manutenzione. Al contrario,

in tutti i reparti uomini, ad eccezione

di Villa Salento, le condizioni strutturali ed igieniche apparivano

immediatamente incompatibili con le più elementari regole di una corretta

convivenza sociale, anche a causa di un maggiore sovraffollamento. Gli ampi

dormitori con il pavimento di cemento battuto, in molti punti notevolmente

usurato, erano occupati da letti piuttosto sporchi quasi uniti tra loro; i vari

servizi non erano adeguatamente disimpegnati; bagni angusti, provvisti di sola

tazza alla turca, oltretutto non idonea per molti disabili, erano privi delle

necessarie porticine basculanti, indispensabili per salvaguardare il pudore dei

degenti; i soggiorni interni presentavano dimensioni limitate rispetto alla

pletora degli occupanti ed erano impregnati dal fumo, perché la sigaretta

costituiva per molti un passatempo ad azione distensiva; il fumo passivo,

inoltre, comprometteva la funzionalità dell’apparato respiratorio anche degli

infermieri che ivi a turno prestavano servizio; gli spifferi, provenienti dalle

finestre deteriorate, determinavano condizioni perfrigeranti che attenuavano il

calore prodotto in inverno dall’impianto termico.

Tutto ciò specie nel secondo

reparto uomini, dove soggiornavano più di 200 ammalati lungodegenti, molti non autosufficienti.

Nello stesso reparto nell’unica

stanza esistente, adibita a studio medico e ad infermeria, gli infermieri erano

costretti a depositare i propri effetti personali, creando così un grave

disagio all’attività del dott. Cantoro, che più volte segnalava chi con

disinvoltura eccedeva nel disordine.

Pertanto, proprio per le

condizioni strutturali deplorevoli in questo complesso edile, Stefanachi chiese

la costruzione ex novo dello studio medico, da ubicare a ridosso del fabbricato

esistente, che avrebbe consentito anche agli infermi e al personale

parasanitario di avere più spazio vitale; l’allestimento di una stanza da bagno

adeguatamente funzionale alle esigenze igieniche dei degenti; l’ampliamento del

soggiorno.

Un’efficiente stanza da bagno

mancava addirittura anche nel primo reparto uomini, che funzionava come reparto

di osservazione, per cui la diffusione di piattole, pidocchi e scabbia era

piuttosto frequente.

Per tutti gli infermi esisteva

un locale, adiacente al primo reparto donne, dove c’erano quindici docce che,

quando possibile, venivano adoperate per gruppi di degenti appartenenti ai vari

reparti, con la collaborazione degli infermieri.

Stranamente, le richieste

urgenti dei capo-infermieri al personale addetto per ogni attività rimanevano

spesso inevase per l’assenza degli operai qualificati: ne conseguiva che anche

la manutenzione ordinaria era piuttosto rara.

Più volte fu richiesta la

costruzione del reparto di osservazione che, indispensabile per i vari aspetti

precedentemente considerati, avrebbe consentito un minore affollamento nel

primo reparto uomini e nel primo donne.

Per la legge Mariotti n. 431,

non fu possibile ampliare i dormitori sovraffollati (in particolare il secondo

reparto uomini), per cui si ottenne solo la costruzione di un ampio refettorio

per il secondo reparto uomini.

Gli amministratori e il

direttore ritennero opportuno progettare la realizzazione del reparto di

osservazione nella parte opposta all’ingresso dell’Opis tra il terzo e il

quarto reparto uomini, con annesse stanze per l’accettazione degli infermi e

l’alloggio del medico di guardia, comunicante con una palazzina a tre piani: il

piano terra sarebbe stato adibito al trasferimento dell’attrezzatura già

esistente a scopo diagnostico nel Reparto di Medicina, nonché

all’indispensabile sistemazione delle apparecchiature radiologiche da sempre

ubicate in stanze del complesso più antico al primo piano (senza ascensore),

dove si trovava l’ufficio del direttore e della sua segreteria, il laboratorio

di analisi e la biblioteca. Gli altri due piani sarebbero stati riservati agli

amministratori e amministrativi, che da sempre occupavano, accanto alla Chiesa

di San Pasquale, locali non del tutto adeguati e piuttosto angusti, ed alle

assistenti sociali.

Il progetto fu realizzato

dall’ing. Elio Martano con la collaborazione di Stefanachi.

I vecchi locali, prima adibiti ad

uffici della direzione sanitaria e amministrativa, sarebbero stati utilizzati o

per degenza di infermi o per “attività ricreativa”.

Quest’opera, tuttavia, non fu

portata del tutto a termine: infatti, il Palazzo degli Uffici, già in

costruzione nel 1973, l’alloggio del medico di guardia e le stanze per le nuove

ammissioni furono realizzati, mentre il reparto di osservazione non fu mai

costruito.

Purtroppo l’esperienza

pluriennale di Stefanachi insegna che un cultore della scienza psichiatrica,

per le conoscenze scientifiche ed assistenziali, non può mai essere in sintonia

con i gestori politici che, oberati dagli impegni politico-amministrativi, non

hanno mai varcato la porta d’ingresso dei reparti per rendersi conto delle

multiformi carenze esistenti. Se a Lecce i politici avessero constatato di

persona la realtà disumana, spesso descritta da Stefanachi, nella quale

vivevano gli infermi ed il personale parasanitario addetto alla loro

assistenza, avrebbero compreso gli stati d'animo vissuti dal direttore ed il

suo comportamento fin troppo contenuto, specie quando nel cercare di

ottenere la costruzione del famoso

reparto di osservazione, previsto dalla legge, si sentì costretto a collaborare

alla progettazione del lussuoso palazzo che fu definito dal personale il

“palazzo della vergogna”.

Attività scientifica e didattica

La

pubblicazione della rivista trimestrale “Folia Psychiatrica”, fondata dal

professore E. Zara nel marzo 1958 e da lui diretta fino al 1966, fu continuata

da Stefanachi aggiungendo al titolo la componente neurologica (“Folia Neuro

Psychiatrica”), con veste tipografica innovatrice, fino al secondo fascicolo

del 1974.

La

pubblicazione della rivista trimestrale “Folia Psychiatrica”, fondata dal

professore E. Zara nel marzo 1958 e da lui diretta fino al 1966, fu continuata

da Stefanachi aggiungendo al titolo la componente neurologica (“Folia Neuro

Psychiatrica”), con veste tipografica innovatrice, fino al secondo fascicolo

del 1974.

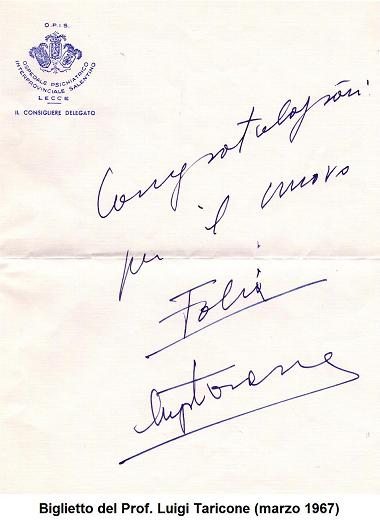

La diffusione dei primi fascicoli della rinnovata rivista determinò vasti consensi in varie cliniche psichiatriche universitarie ed in vari ospedali psichiatrici sia per l’importanza del contenuto, sia per l’originale impostazione tipografica, per cui sempre più numerosi furono coloro i quali inviarono lavori da pubblicare. Nello stesso tempo, soddisfazione e compiacimento furono manifestate a Stefanachi da parte degli amministratori, e di ciò fanno fede le congratulazioni espresse per iscritto dal consigliere delegato Tarricone, tanto da consentire al direttore anche la pubblicazione, annuale, del n. 1 e n. 2 “Quaderno dell’O.P.I.S.”.

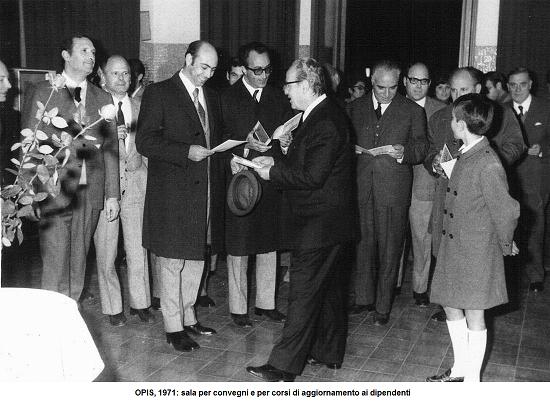

Su richiesta di Stefanachi, il cda ritenne opportuno migliorare la preparazione del personale di assistenza, deliberando lo svolgimento di corsi di aggiornamento annuali per infermieri, sorveglianti, allievi infermieri-infermiere. Le lezioni furono tenute dallo stesso direttore, dal medico provinciale Magliari e dal vice segretario generale dottore E. Pulli.

Non mancò la partecipazione del direttore, dei sanitari e delle assistenti sociali a vari congressi che si svolsero in varie parti d’Italia, su tematiche scientifiche ed assistenziali.

Da Direttore dell'Opis Stefanachi fu il consulente neuropsichiatra all'Ospedale Pneumologico "A.Galateo" di Lecce, oltre che all'ospedale "V.Fazzi" di Lecce fino a quando furono istituiti i reparti di Neurologia e di Neurochirurgia.